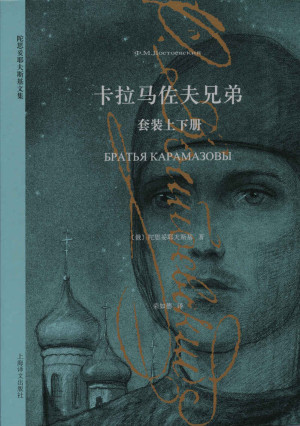

《卡拉马佐夫兄弟》基本信息

| 书名 | 卡拉马佐夫兄弟 |

| 作者 | 陀思妥耶夫斯基 |

| 类别 | 长篇小说/世界文学经典/哲理小说 |

| 出版社 | 上海译文出版社(2006 年版) |

| 出版时间 | 2006-8/2000-1(根据中文译本) |

| ISBN | 978-7532740086(一个常见译本) |

| 电子书格式 | PDF | ePub | mobi | docx |

| 资源下载方式 | 百度网盘下载 |

| 语言 | 简体中文 |

| 定价 | 约 RMB 60-80(视版本而定) |

《卡拉马佐夫兄弟》内容介绍

《卡拉马佐夫兄弟》是俄国作家陀思妥耶夫斯基的最后一部长篇小说,出版于1879-1880 年,作品跨越伦理、宗教、家庭、信仰与人性的深刻层面。小说以卡拉马佐夫一家父子三人的冲突为主线:放荡的父亲费多尔·帕夫洛维奇与他的三个性格迥异的儿子之间,积累着爱、恨、妒、信仰、怀疑和救赎的纠葛。

老人费多尔·帕夫洛维奇沉迷物质、蔑视道德,他的行为不仅破坏家庭秩序,也引出一系列悲剧与审判。大儿子德米特里情感激烈、嫉妒心强;二儿子伊万理智冷漠、信仰动摇;三儿子阿辽沙纯真善良、靠近宗教与慈善。三人在父亲之死、遗产争夺、爱的纠葛中展现出不同的选择路径。

小说不仅仅是一部家庭悲剧,它也是一部宗教与哲学的史诗:伊万对上帝沉默的质疑、阿辽沙对信仰的渴望、德米特里的赎罪旅程,交织成“自由意志”“罪恶”“救赎”“爱的可能性”这些永恒主题。作品表现了人如何在信仰的荒漠、欲望的边缘与社会规则的压迫中,奋力寻找一个答案。

作品以复杂的结构呈现:案件、审判、修道院、兄弟私语、神秘预兆、对话哲思,构建了一幅俄国社会及人心的宏大画卷。作者借人物展开内心戏,也借情节揭示时代风貌。每一位人物都像镜子,让读者看到自己可能的影子。

作为新手阅读该书,你会被其沉重的主题与丰富的思想深度吸引,也可能被其人物繁多、叙述跳跃感到挑战。但正是这种“思想厚度”让它成为世界文学中的经典:你不仅是在读一个故事,更是在参与一次长远的生命思考。

总之,《卡拉马佐夫兄弟》是一部关于家庭、信仰与人性的绝唱。它让我们看到“人为何存在”“爱为何难”“信仰是否真实”的问号,同时也给出——或许不是答案,而是一种思考的方式。

金句20条

- “如果上帝不存在,那么一切都是允许的。”(意译)

- “孩子年龄不决定他是否能看见人心的光。”(意译)

- “爱是唯一敢于看见他人黑暗却依然选择走近的力量。”(意译)

- “人最怕的不是真理,而是自己在真理面前的脆弱。”(意译)

- “自由不是做你想做的,而是承担你必须做的。”(意译)

- “罪恶不仅是行为,更是心灵对爱的背叛。”(意译)

- “当你经常与上帝交谈,世界便会回应你的寂静。”(意译)

- “怀疑不是信仰的对立,而是通往信仰的桥梁。”(意译)

- “家不是血脉的集合,而是灵魂的归宿。”(意译)

- “人的尊严在于,即便跌落,也愿意爬起来看见别人的手。”(意译)

- “既不能背叛自己,也不能放弃他人,这是信仰的真正代价。”(意译)

- “我们骄傲时,最远离的不是上帝,而是自己。”(意译)

- “在沉默中祈祷的人,才是真正听见夜晚声音的人。”(意译)

- “当真理成为工具,它便丧失温度。”(意译)

- “最黑暗的地方,不在监牢,而在失落信仰的心。”(意译)

- “每一个兄弟的恨,都是对父亲的一个未说出口的请求。”(意译)

- “怀抱仇恨的人,也是在怀抱自己的绝望。”(意译)

- “慈悲不是弱点,而是危机中最强的力量。”(意译)

- “生命的意义有时就在于,哪怕做一个好人,也要被怀疑。”(意译)

- “真正的信仰不是逃避,而是在尘世中坚持一个善的选择。”(意译)

适合人群

- 对世界文学经典、俄国文学、哲理小说感兴趣的读者。

- 关注信仰、伦理、家庭关系、兄弟/父子冲突题材的成人读者。

- 处于人生反思期、希望探讨“罪”“救赎”“自由”“责任”的读者。

- 喜欢人物多声部叙事、结构复杂且思想深刻作品的读者。

- 学习写作、研究文学、哲学或心理学,希望从大部头经典中获益的新手或进阶读者。

陀思妥耶夫斯基介绍

陀思妥耶夫斯基(Fyodor Mikhailovich Dostoevsky,1821-1881)是俄国文学史上承载哲学与宗教、心理与社会冲突的顶级作家。他出生于莫斯科一个中产家庭,早年经历赌博、囚禁与苦役,这些人生经历深深刻入他的笔下,使其作品拥有强烈的真实感与精神张力。

他的创作贯穿罪与救赎、信仰与怀疑、自由与责任这几个主题。他以小说为载体,探讨人为何犯罪、为何受苦、何为救赎。他的文字不是简单叙事,而是一种思想的碰撞与灵魂的逼问。

在他的作品中,人物往往行走在崩溃边缘,却在绝望中寻找希望。他把“灵魂的痛苦”写得鲜活、有力,让读者不仅看到故事,更看到心在燃烧、理念在动摇、信仰在挣扎。

他的影响远超文学本身:从存在主义哲学到现代心理小说,从宗教反思到社会批判,都可以看到他的影子。他让“小说”不仅是虚构,而是对人真实的深入拷问。

总而言之,陀思妥耶夫斯基是一位借助文学挖掘“人”这一本质的作家。他的作品提醒我们:在最深的黑暗里,人仍然有选择;在最荒芜的时代里,人仍然能呼唤信仰。

作者其他作品

- 《罪与罚》 — 陀思妥耶夫斯基

- 《白痴》 — 陀思妥耶夫斯基

- 《群魔》 — 陀思妥耶夫斯基

- 《地下室手记》 — 陀思妥耶夫斯基

- 《少年》 — 陀思妥耶夫斯基

《卡拉马佐夫兄弟》目录

(以下为结构性参考,译本章节名称可能略有不同)

- 第一卷:父亲费多尔·帕夫洛维奇与三兄弟的登场

- 第二卷:爱、嫉妒、父产争夺的纠葛

- 第三卷:审判与神秘事件的展开

- 第四卷:信仰动摇与精神危机的呈现

- 第五卷:兄弟关系的崩坏与救赎萌芽

- 第六卷:结局与开放式的信仰、责任、未来讨论

读书笔记

1. 初读即被兄弟们的冲突震撼。 我这个读者一开始被“父亲费多尔”那种放荡无忌、儿子们对他的鄙视与反抗所抓住。作为新手,我意识到:家庭不是单纯的安心港湾,它也可能是伤口的源头。小说让我见到,冲突并非偶然,而是累积的裂缝。

2. 每个兄弟都是一个“人性实验体”。 德米特里、伊万、阿辽沙三人性格迥异,却都在父亲与遗产、信仰与欲望、兄弟与社会中搏斗。读着读着,我像在看三条平行但交错的线,它们告诉我:人不能被标签化,而应被看作一场可能性集合。

3. 信仰不是虚无,它可以是群体,也可以是个人。 阿辽沙的温善与宗教初心给我安慰,而伊万的怀疑与理性又让我震撼。小说让我明白:信仰并不只在教堂里,而在日常选择中;怀疑也不只是一种绝望,而可能是一种渴望。

4. 救赎比罪恶更艰难。 当父亲之死、审判之来、兄弟之裂露出后,小说并没有马上让人喘息,而让人继续分辨:怎样承担?怎样信任?怎样活得像一个人?作为新手,我第一次觉得“结局”不是结束,而是一个新的起点。

5. 阅读建议与我的实践。 我用“角色—关系—选择—后果”四步法读这本书。每章读完我都会问自己:这个人物为什么做这个决定?这个关系裂开是怎么开始的?如果是我,会怎样?这种方式让我不再仰视经典,而是与经典对话。

6. 学习动作。 我推荐你在阅读时,做一张“人物关系图”:标出父亲、三兄弟、母亲、其他关键人物的关系与矛盾轨迹。每隔两卷,暂停写下“如果我是阿辽沙”“如果我是伊万”的短文。这样你不仅在读故事,更在练习思考和写作。