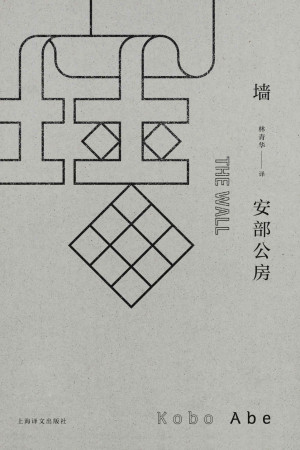

《墙》基本信息

| 书名 | 墙(Le Mur) |

| 作者 | 让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre) |

| 类别 | 哲学小说 / 存在主义文学 / 短篇小说集 |

| 出版社 | 上海译文出版社 / Gallimard(原版) |

| 出版时间 | 1939年(原版) |

| ISBN | 978-7-5327-4973-5(中文版) |

| 电子书格式 | ePub|mobi |

| 资源下载方式 | 百度网盘下载 |

| 语言 | 简体中文 |

| 定价 | 约42–68元(视版本而定) |

《墙》内容介绍

《墙》是让-保罗·萨特于1939年发表的短篇小说集,共收录五个故事:《墙》、《房间》、《艾洛斯特拉塔》、《禁闭者》和《童年一个事件》。这部作品被视为萨特文学创作的巅峰之一,它以文学形式展现了存在主义哲学的核心问题——自由、死亡与荒诞。

书名故事《墙》讲述了西班牙内战期间,一名被俘的革命者在行刑前夜的心理体验。他在等待死亡的过程中,经历了恐惧、绝望、思考与荒谬的平静。萨特以冷峻的笔调描绘了人在面对死亡时的存在觉醒——当一切意义崩塌,唯有“活着的意识”是真实的。

其余几篇小说各自揭示了不同层面的存在困境:《房间》探讨了疯狂与现实的界限;《艾洛斯特拉塔》揭示了人内心的罪与自由;《禁闭者》展现了人际关系中的压迫与虚伪;《童年一个事件》则回望了人如何在社会与道德的束缚中失去自我。

《墙》整体以“极端处境”作为思想实验的场景,萨特通过细腻的心理描写,让读者在人物的焦虑、恐惧与自我反思中,看见“自由”的代价与“存在”的重量。小说中充满了哲学的隐喻与心理张力,是文学与思想结合的典范。

这本书不仅是一部文学作品,更是萨特哲学的情感注脚。它告诉我们,人不是生来就拥有意义的,而是在痛苦与选择中定义自己的存在。

《墙》目录

- 《墙》——死亡与自由的极限体验

- 《房间》——现实与疯狂的边界

- 《艾洛斯特拉塔》——人性的罪与觉醒

- 《禁闭者》——自我与他人的冲突

- 《童年一个事件》——纯真与社会的碰撞

金句20条

- “死亡使一切变得荒诞,却也让一切变得真实。”

- “自由不是你想做什么,而是你无法不去选择。”

- “恐惧揭开了存在的面纱。”

- “墙的另一边,是我无法抵达的世界。”

- “在死亡面前,一切借口都失效。”

- “我不是我以为的那个人。”

- “自由是残酷的,因为它不允许退路。”

- “存在没有理由,它只是存在着。”

- “我们在虚无中建造意义。”

- “面对死亡,谎言失去了力量。”

- “活着的人永远无法理解死亡的纯粹。”

- “恐惧不是软弱,而是觉醒的开始。”

- “人之所以痛苦,是因为他意识到自己是自由的。”

- “荒诞并不可怕,可怕的是对荒诞的沉默。”

- “世界没有意义,但我们可以赋予它意义。”

- “每个人都在构筑一堵墙,将自己囚禁其中。”

- “当所有信念崩塌,自由才开始存在。”

- “人不是生来有罪,而是生来承担。”

- “最深的孤独,是面对自己时的沉默。”

- “死亡并非终结,而是意识的镜子。”

适合人群

- 哲学与文学爱好者,对存在主义感兴趣的读者

- 正在思考生命、自由与人性问题的人

- 希望通过文学理解哲学思想的学生与学者

- 喜爱心理描写、思想深刻小说的文学读者

- 处在人生困惑期,渴望寻找自我定位的人群

让-保罗·萨特介绍

让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre,1905–1980),法国哲学家、作家、剧作家,存在主义哲学的奠基者之一。他以“存在先于本质”的思想,挑战了传统哲学关于人性与意义的定义。

萨特的思想强调个体的自由与责任,他认为人并非由上帝或社会预设,而是在行动与选择中不断定义自己。这种思想贯穿于他的文学作品之中,使他成为少数能将哲学转化为艺术语言的思想家。

除了《墙》,萨特还创作了《恶心》、《存在与虚无》、《禁闭》等影响深远的作品。他的文学风格冷峻、深刻,常常通过人物的内心独白展现思想的挣扎与灵魂的孤独。

他拒绝1964年诺贝尔文学奖,声称“作家不应被体制化”,以此捍卫思想的自由。作为知识分子代表,他积极参与政治运动,支持社会正义与人类解放。

萨特不仅影响了哲学与文学,也深刻影响了20世纪的文化思想。他的存在主义精神启发了加缪、福柯、德里达等人,是现代人精神世界的重要思想源泉。

作者其他作品

- 《恶心》

- 《存在与虚无》

- 《禁闭》

- 《自由之路》三部曲

- 《辩证理性批判》

读书笔记

1. 初读《墙》,我感到一种冷峻的压迫感。 故事简短,却深刻揭示了人类在极限处境下的存在状态。主人公面对死亡时的心理转变,让我第一次意识到“自由”并非解放,而是一种无可逃避的现实。

2. 萨特用“墙”象征人类生存的边界。 墙既是死亡的界线,也是人内心恐惧与虚无的象征。每个人在生活中都面对着自己的“墙”,那是对命运、现实与自我的抗争。

3. 小说让我重新理解“自由”的意义。 自由不是选择无限,而是面对不可避免的处境时,仍要承担自己的决定。主人公的冷静与反抗,正是“存在主义自由”的极致体现。

4. 书中的叙述极为克制,但情感极其强烈。 萨特没有用煽情的语言,而是用哲学式的冷静,揭示人类在荒诞中的清醒。那种“在绝望中保持意识”的状态,让我深深震撼。

5. 对初学者而言,《墙》是进入萨特思想的理想起点。 它不像《存在与虚无》那样晦涩,却能让人感受到存在主义的精神核心。读完这本书,我开始理解,所谓“思想的深度”,往往来自面对绝境的勇气。

总结: 《墙》是一部关于死亡、自由与觉醒的作品。它让人思考:当一切意义都消失,我们还能凭什么活着?萨特的回答是——凭意识,凭自由,凭存在本身。